臨床検査技師国家試験に合格するための勉強法を簡単にまとめています。対策を始めるタイミングや勉強時間等を知りたい方は見てみるといいかも。

いつから始めればいいの?

※ここでは4年制大学を想定して書いています。

基本的には早めに始めることに越したことはないのですが,4年になってからゆっくり始めても十分間に合うので,4年生の春(4~5月ごろ)からがおすすめです。

遅くとも10月ごろまでには始めたいです。

(本気を出せば4年の1月末から始めても間に合いますが,1日の勉強時間をかなり確保しなければならないうえ,メンタルが強くないと相当厳しいのでおすすめしません)

4年次は研究と病院実習があり時間的余裕が少ないため,早めに始めて少しずつ確実に積み上げていくのが一番コスパがいいように感じます。

遅かれ早かれ勉強せざるを得ないので(遅く始めたところで必要となる勉強時間が減るわけではない!),それなら1日の負担をできる限り減らすほうがいいでしょう。

もし,今見ている人が3年生(もしくは国家試験受験する学年の1つ下の学生)ならチャンスです!

時間があれば少しずつまとめていけば国家試験を受ける年にはかなり楽になるので,ちょっとずつ勉強しておきましょう。

勉強時間はどれくらい?

人にもよると思いますが,大体200時間ほど勉強すれば(仮に0から始めても)6割は余裕で届くようになると思います。

1日8時間勉強なら25日(約3.5週),1日1時間勉強なら200日(約7か月弱)で完成できるレベルです。ということは,4年の5月から1日1時間欠かさず勉強をしていけば,12月頃までには完成できる計算です。

最初から1日1時間はしんどいので,まずは1日10分程度のペースで始め,余裕が出てきたら少しずつ勉強時間を増やしていくようにすれば,12月ごろまでには完成できると思います。

(覚えることが苦手な人はもう少し勉強時間を確保しなければいけませんが・・・)

大事なことは,継続していくことです。最初から無理な目標は立てず,続けられるような目標を立てていきましょう。

どこから勉強すべき?

点数配分的には臨床化学と病理を先にするのが点数を伸ばす上で簡単そうではありますが,この2つは覚えることが多い上に取っつきにくいというデメリットがあります。しかも上記の通り,6割取るのに必要な勉強時間も多いため,この2つから始めてしまうとモチベーションを保つのが大変です。

なので,まずは自分の興味のある分野,または好きな分野を最初に始めるのがおすすめです。

(苦手な分野は勉強のコツを掴んでから始めても十分間に合います)

どこからしていけばいいか決められない人は,まず血液と医療工学(医用工学概論)から取り掛かりましょう。

「医療工学!?冗談でしょ?」と思う人もいると思いますが,医療工学は最初の取っ付きにくささえ耐えれば,覚えることが少ないので,少ない勉強時間で簡単に高得点が狙えます。

血液は他の分野と比べて取っ付きやすく勉強がしやすいため,こちらも比較的簡単に6割取れるようになります。

血液と医療工学が一通り終わったら,他の分野にも手を出していきましょう。

で,具体的な勉強法は?

みなさんここが一番知りたいところだと思います。

さて,どのような勉強法が一番いいのでしょうか。これは人によって異なるので,詳細までは語りませんが,どんな人にも当てはまる基本的な勉強方法があります。

それは,国家試験の過去問を繰り返し解くということです。

もう一度言います。重要なことは国家試験の過去問を繰り返し解くということです。

これは絶対に譲れません。というか,過去問なしで国試に受かるような人はほぼいないと思います。(もしそういう人がいたら天才です)

どんな勉強法であれ,行きつく先は国試過去問です。学内模試や全国模試で上位に入るような人も,ほぼ例外なく国試の過去問を基礎に勉強しているはずです。

私が3・4年のときに作った勉強ノート(参考書)も,国試過去問を分析するところから始まりました。「過去問を分析し,出題されるところを自分にまとめる」これが私の勉強でした。もちろん,これは複数ある1つの方法にすぎませんが,国試過去問が基礎にあることには変わりありません。

自分に合った勉強法を見つけるために,いろいろな勉強法を試すのは有効ですが,国試過去問を基礎とするということは忘れないでください。

これで終わってもいいのですが,さらに具体的に私の勉強法を紹介します。

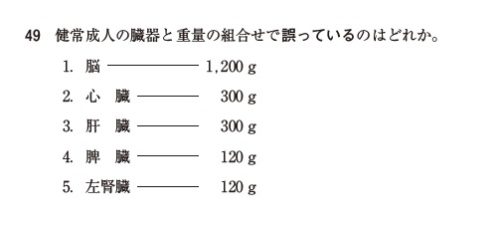

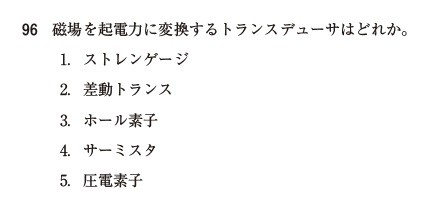

これは私が受けた64回の国試の病理の問題です。

この問題の答えは3です。……が,選択肢だけを覚えるというのは勉強にはなりません。

答えだけ覚えても,選択肢が変わると対応できませんので。

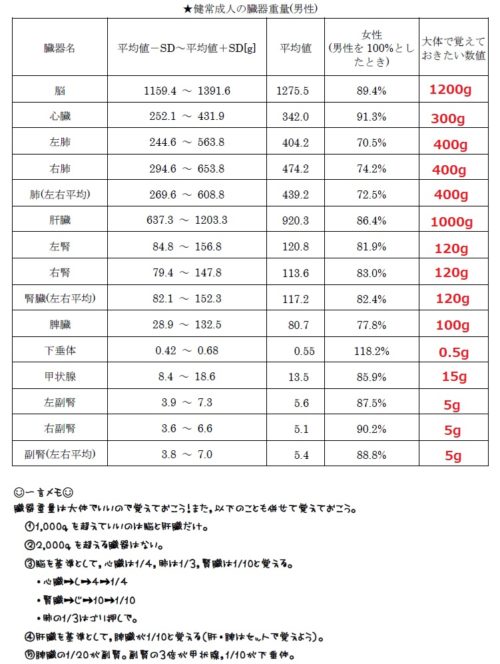

そこで重要なのは,こんなふうにまとめること。ここまでまとめるのは大変なので,臓器名と赤字部分だけで十分。(他にもまとめ方はいろいろあると思いますが,自分のしっくりくる方法でまとめましょう)

こうしてまとめておくと,同じような問題が出題されても余裕で対応できます。そして,こういった数値を覚える際には,きちんとした数値ではなく,大体の数値で覚えておくこと。

大体の数値でいい理由は,国試では正常よりもかなりかけ離れた値が正解(間違い)になることが大半だからです。(今回の問題も肝臓の正常が1000gなのに対し,選択肢は300gと,70%の乖離あり)

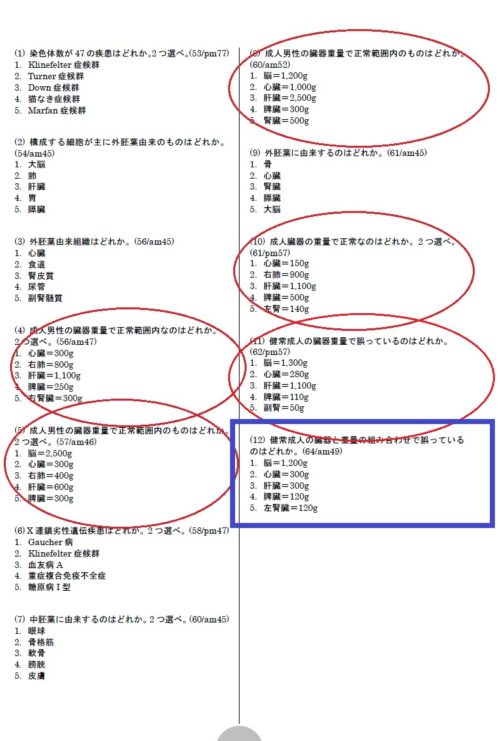

まとめた後は,国試の過去問を総ざらいし,さらにどれくらい類似問題が出題されているのかも確認しましょう。出題数が多いほど,今後も出題されやすいと推測できます。

事実,この問題は64回以前にも5問出題されており,かなり出題頻度が高いことが64回の国家試験を受ける前から分かっていました。なので私は同級生の友達にも,ここはしっかり覚えておくようアドバイスしていました。

つまり,過去問をちゃんと勉強していれば容易い問題だったということです。

このことからも,国試過去問を勉強することがどれだけ重要かわかっていただけたと思います。

もちろん,ここまでうまくいく問題はそこまでないにせよ,過去に2回以上出題されているような問題はまとめておく必要があります。

(この国試過去問ノートにある胚葉の問題は過去に4問,染色体異常と遺伝形式の問題が3問程度出題されています)

国試の過去問を勉強する際は,正解の選択肢だけでなく,その周囲の知識もあわせて勉強していきましょう。

もう1問例題を。

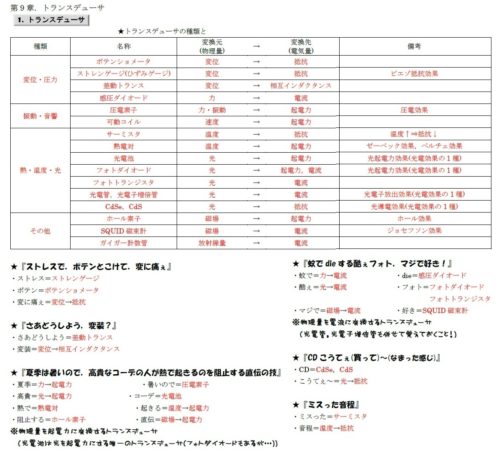

医療工学を勉強している人なら察しが付くと思いますが,この問題は過去に何度も出題されている,いわゆる頻出問題の1つです。

答えは3です。が,それだけを覚えていては,国試の過去問勉強をする意味がありません。

この問題をしっかり勉強するのであれば,以下のようにトランスデューサ全般をきっちりまとめましょう。

ちなみに,この問題はゴロで簡単に1点取れる,いわばボーナス問題みたいなものです。

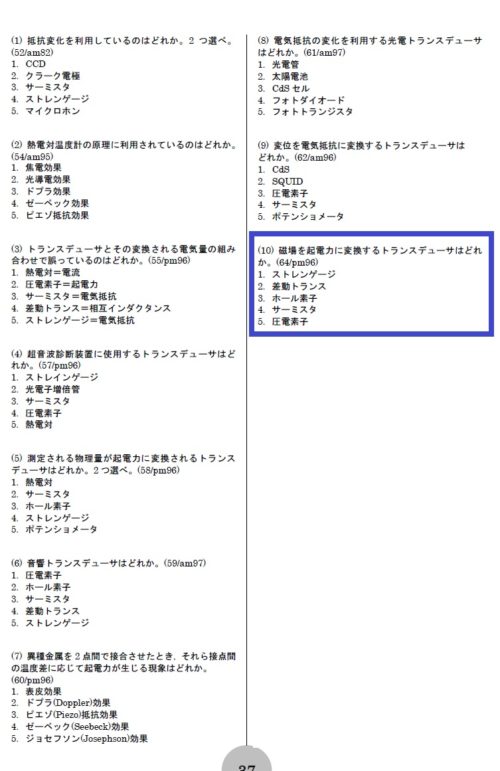

そして,類似問題がこちらです。

これだけ出題されていれば,勉強しないほうがもったいないくらいですね。

さて,最後にもう1度。

国家試験の過去問を繰り返し解きましょう。

そして,正解の選択肢周辺の知識も同時にまとめましょう。

これが合格の近道です。

睡眠は大事

国家試験対策を遅く始めた人に多いのは,睡眠時間を削ってそれを勉強に当てるというものです。ただ,これは記憶という観点から見るとかなり効率が悪いです。(いろいろなところで言われています)

今更私から言うまでもないですが,効率よく知識をインプットするためにも,無理せずしっかり睡眠をとるようにしましょう。

心の持ち方

精神論的な考え方になりますが,勉強1つとってみても,どう考えるかによってかなり勉強の質が変わってきます。

つまり,「今日も3時間勉強しないといけない。面倒だなぁ。」といった,やらされている感覚を持って勉強するよりも,「今日はここを完璧にしよう!」という感じで,自ら勉強したいという気持ちを持つことが大事です。

嫌々勉強する人と,進んで勉強する人が同じ時間だけ勉強したときに,どちらのほうが成績が伸びやすいのかは火を見るより明らかだと思います。

また,勉強するときは,自分でルールを作ることも重要です。例えば「今週で総論を終わらせる」「今日はこの2ページを完璧に覚える」といった感じでルールを決めていけば,ただ勉強をこなしていくよりも効率よく知識をインプットでき,自ら勉強したいという気持ちも湧き上がってくると思います。

コメント

大学4年生です。

現在模試が60点と壊滅的です。

ここから毎日10時間覚悟を持ってやるつもりです。過去問をベースにひたすらインプットとアウトプットを繰り返して国試当日までやり切ることができれば合格する可能性はありますでしょうか?頑張って11月末までには全科目過去10年間分1周できるように頑張ろうと思っています。

ハクハク様

コメントありがとうございます。返信が遅くなってしまい申し訳ありません。

現時点で模試60点とのことですが,私が学生の時にも同様の同級生が数名いました。それでも国試本番では7割程度取っていたので,悲観的になる必要はありません。勉強のやり方さえ間違えなければ十分合格可能です。

仰るとおり過去問をベースに勉強していけば大丈夫です。模試は「点数」よりも「国試と似た問題を自分が落としていないか」,「知識の抜けはないか」を確認するために使いましょう(例えば,この問題を間違えてしまったが,国試に出たこの問題の知識を使えば解けたなど)。逆に言えば,国試で出題されたことのないような稀な問題はすべて無視しても大丈夫です。

あと,最初から長時間の勉強をしようとするとなかなか続かないので,最初は短時間で勉強の習慣を身につけるところから始めると無理なく続けられると思います。これからが大変ですが,試験本番まで頑張っていきましょう!

4年生大学に通う現3年生です。いままでテストに詰めこむ勉強しかしていなく、過去問を解いてみてもほとんどわからない状態です。この状態からでも、過去問を解く→裏回答まとめながら覚えるを繰り返す勉強法で良いのでしょうか。もしくわ各教科要点をまとめてから、前述の方法に入った方が良いのでしょうか。また、まとめてからの方が良い場合、おすすめの参考書ありますか。

み様

コメントありがとうございます。回答ですが,わからなくてもまず過去問を解いてください。

どんなことでもそうですが,敵(=国家試験問題)を知らずに対策をするのは無謀です。なので最初は過去問からです。

過去問を解けば,自分が「何が理解できているのか」「逆に何がわからないのか」が少しずつ見えてきます。

(※これは教科書を漫然と読むだけでは絶対に見えてこないところです)

あとはわからないところをリストアップし,少しずつまとめていけばOKです。ここでようやく各教科の要点をまとめるという段階にステップアップできるわけです。

どの問題が重要かに関しては,基本的に私が解説画像をアップしてしっかり解説してある問題は重要と考えてください。

参考書ですが,私は国試の過去問と大学の授業で使った教科書,そしてネット上の記事しか使ったことがないので

正直わからないです。私が思う参考書のメリット・デメリットに関しては,同じ記事内の過去コメントで述べている通りです。

(もちろん,勉強法には人それぞれやり方があるので,それを否定するわけではありません。自分のやり方で点数が伸びている人はその調子でOKです)

専門学生三年生です。

一月ということで、もう国試直前になります。

去年の5月から国試勉強を始めましたが、おるてぃさんのおかげで3年初めの模試が57点だったところが、132点まで伸びました

あと国試まであと一ヶ月といったところなのですが、10年分の過去問を何周も何周もして、問題の傾向は掴めたのですが、いざ直前になると今なんの勉強をしたらいいのか分からなくて

直前にやるべき勉強方法を教えていただきたいです!

さら様

コメントありがとうございます。

模試の得点が伸びたということでおめでとうございます!

模試で6割取れているのであれば基礎は問題ないと思いますので,個人的には国家試験も大丈夫だと思います。

ただ,不安になる気持ちもわかります。国家試験までもう1か月ですので,新しいことを始めるよりも,過去問を用いて今の知識をより確実にしていけば大丈夫です。

(特に自身が苦手な分野に絞って勉強していくとOK!)

後は,過去問をただ解くだけでなく,他の選択肢が何故間違っているのかを説明できるように勉強するとより効果的かと思います。

参考になれば幸甚です。頑張ってください!

はじめてコメントさせていただきます

いつもおるてぃさんの国試解説には大変お世話になっています、、!

現在大学3年生で、この夏から国試対策をはじめようと思っています。

それにあたり、問題集を買うか、厚労省が公開している過去問を利用して自分で解説まで作っていくか迷っています。

もし、問題集を買うとしたらどのようなものがオススメなのか、など色々とアドバイスをいただけたら嬉しいです。

Uo様

コメントありがとうございます。

問題集の件ですが,私は問題集を見たことも買ったこともないので,そちらに関してはアドバイスができません。

なので,厚労省が掲載している過去問をダウンロードして自分なりにノートを作るほうがいいという回答になってしまうことをご容赦ください。

以下,私なりに考えた問題集のメリットとデメリットをあげてみます。

【メリット】

・解説があるので自分で調べる必要がない。→時間を節約できる。

・(恐らく)分野ごとにまとまっているので,特定の分野を集中的に勉強しやすい。(これは予測ですので間違っているかもしれません)

【デメリット】

・買うのにお金がかかる。(これに関しては先輩方からもらうといった選択肢があれば完全に無視できます)

・手に入れたことに満足して結局あまり手を付けない(これは人によると思いますが・・・)

・自分で解説ノートを作成しない分,頭に残りにくい。(これも人によると思います)

・よく出る問題や重要度がわからないので,あまり出題されない問題にも時間を掛けてしまう。

ざっとこんな感じでしょうか。

もし迷っているようであれば,実際に書店で手に取って見てみるといいと思います。その上で,勉強しやすいと思えば購入してみるといいと思います。

※決して問題集自体を否定しているわけではありません!個人的な意見です。

以前もコメントさせていただいたものです!

今3年で70回の国試受けます!

1年前にコメントしてから時が経ち明日16回目の模試があります

最近は100点超えてきて何となく浅く広く分かるようになってきました。

ここ数ヶ月ずっとクエスチョンバンクを使用して解きまくってます!これからもクエスチョンバンクを使用して勉強するつもりです

今年度中に一周は終わらせたいと思っているのですが、今血液と免疫を1ヶ月ほどで一周した程度です。1周目は何となく雰囲気を知る程度に分からない単語を調べながら解いているのですが、どこまで深くほって勉強するのがベストですか!?

ほうじ茶クラシックティーラテ様

コメントありがとうございます。勉強法についてですね。

3年の時点で既に対策を始めていて,かつ100点超えているということで,このまま勉強していけばほぼ間違いなく合格できると思います!

勉強法については,過去問を解くというスタンスで大丈夫です。どこまで深堀りしていくかというのが一番難しいところではあるのですが,

1周目ということですので,まずは雰囲気(過去問にどのような問題が出題されているのか)を掴むくらいで大丈夫です!

2~3周するくらいで,同一問題や類似問題が見えてくると思うので,後はそれらの問題を解けるような解説を自分なりに作るといい感じに対策できると思います。

(結局のところ,過去問を解くうえで一番重要なのは問題の傾向と,よく出題される問題を把握することです)

なお模試は国試と違って,捻りのある問題や解けなくてもいい難しい問題が多く出題される傾向にあるため,点数は参考程度に留めておくのがいいと思います。(考えすぎると沼にはまるので・・・)

参考になれば幸いです。また何かあればコメントよろしくお願いします。

昨日、68回国試を受験したものです。

おるてぃさんのサイトが本当に勉強になりました。

おかげさまで、先ほど自己採点をした結果、8割を超えることができていました。

本番でここまでいくとは思わなかったので、とても驚いています。

おるてぃさんのこのブログがなければ、ここまでできるようにはならなかったと思います。

本当に感謝してもしつくせません。

ありがとうございました!

コメントありがとうございます。

国家試験お疲れさまでした!自己採点で8割取れたとのことで,おめでとうございます!8割越えはかなりすごいです!

私もブログを参考にしていただいたようでありがとうございます!すべてはマイマイさんが努力された結果だと思います!

これからも大変なこともあると思いますが,マイマイさんのペースで頑張ってください!応援しています!

まずはしっかり休まれてくださいね。私も少しずつ更新頑張ります!

臨床化学の勉強法が分かりません。

国試の問題の内容でも一つの問題につき内容がたくさんあり全て覚えるのは効率がいいのか悪いのか分かりません。

コメントありがとうございます。

勉強法についてですが,過去問を最低5年分,できれば10年分ほど解いてください(これはどの分野でも当てはまりますが・・・)。今なら52~66回の15年分は厚労省のHPから無料で閲覧できます。

その問題を,答えを覚えるだけではなくきちんと調べて知識にすれば最低でも5割は取れます。教科書を全部読むよりはるかに効率的です。あとは何度も解いて知識を定着させるようにしましょう。

臨床化学は難しいので,長期戦を覚悟で頑張ってください!

おるてぃさん初めまして。サイトの内容にいつも大変助けられています!

私は今四年制大学に通っていて、四月から三年生となります。追試などは無いものの、正直単位を取るためだけの勉強をしており、授業の内容が十分理解出来ているとは言えない状況です。

三年生の春から国試中心の勉強を本格的に毎日2〜3時間始めようと思っていますが、これは方針としては良いのでしょうか……?

(仮に0から始めても)と書かかれていたのを見て、現在の自分の状況が今まで不安だったのもあり質問させて頂きました。

(勿論、努力次第であるのは分かってるのですが…!)

コメントありがとうございます。

その方針で大丈夫です!4年4月から始めても余裕で間に合うので,3年4月から始めれば4年時はかなり楽ができると思います。

勉強時間も最初は無理せず10分程度でも大丈夫です。毎日ちょっとずつすることが重要なので。

私も試験に受かるためだけの勉強でなんとか切り抜けていた友達を何人も見ていますが,全員4年の11~12月くらいからの勉強開始でも最終的には国試7割程度取れていたので,やり方さえ間違えなければ確実に合格できるはずです。

あとは何をするかですが,まずは過去問を解いてみてください。過去問を解けば,自分ができないところとできるところが可視化されるので,そこで自分ができないところ(例えば微生物が苦手など)を知って,そこを中心に勉強していくと効率的です。

できないところがたくさんある場合は,比較的対策が簡単な血液や病理(染色分野),微生物(人による)などから手を付けてみるといいと思います。(医療工学も早めに対策するならおすすめです)

基本的には過去問対策が重要ですので,できるだけ多くの過去問を解きましょう(過去問は無料で52回~のものが厚労省HPに掲載されています)。頑張ってください!

おるてぃさん初めまして。

先日行われました第67回臨床検査技師国家試験を受験いたしまして、自己採点の結果、合格点まで届くことができました。

それもこれもおるてぃさんのおかけです!

初めてこちらのサイトを訪問したときに、病理染色を参考にさせていただきました。かなりわかりやすく、国試に出るポイントがまとめてあり、完璧に覚えたら過去問はもちろん本試験でもほぼ満点を取ることができました。

他にも医用工学や遺伝子検査、過去問の解説など、とてもわかりやすくまとめてあり、ここと過去問だけで合格点を取ることができました。

過去問解説の重要度分類もとても参考になって、ここはそんなに深く勉強しなくていいんだとか、この周辺はきちんと覚えないといけないなとか、メリハリをつけて勉強することができました。

文章が長くなりましたが、このサイトに出会えて本当によかったと思っています。改めて感謝申し上げます。

コメントありがとうございます。

合格点到達おめでとうございます!お役に立てて本当に良かったです。

やはり国試対策の要は過去問対策,それもよく出る問題を把握するということがとても重要だということをブログではお伝えしてきました。

それを参考に努力なさった結果が今回の合格につながったと思います。

本当におめでとうございます!

自分は今四年制大学の2年生で春から3年生です。

もう学校では7回模試をやっているのですが今のところ何回やっても数問しか分からずほかは勘で解いています。いつも50~60/200の間をさまよっています。

さすがにと思い冬休みら辺から少しづつやり始めてはいるのですが、1ミリもやり方がわからずとりあえず国試問題に直接解説や裏回答を作って書いているのですが、それでも書くだけで全然覚えられません。

自分は高校の時から文字を赤シートで隠して暗記するというのが結構得意でやってる感があるので好きなのですが、国試対策でもそれは使えますか?

とりあえず国試の過去問をひたすらなんかも解いて暗記するという方が良いのでしょうか。完璧主義者なのがすごく自分のコンプレックスでまとめようと思うと紙ノートにまとめようとすると多分文字汚いうわやり直そとかですごく時間を取られるのであまりやりたくは無いのですが、

コメントありがとうございます。

春から3年生とのことで,この時期から対策をしようという心掛けが何より素晴らしいです!大体の人は4年生になってからですので・・・。

点数についてはまだ気になさらなくて大丈夫です。まだまだ時間はたっぷりありますので。

対策法についてですが,基本的には国家試験の過去問を最低5年分,できれば10年分以上(今からですと58~67回分)をまず解いてみてください。

ここで重要なのは,1回きりにするのではなく,何度も解いてみること。そうすると,類似問題や同一問題がどんどん見つかるはずです。あとはそういった問題を解けるようにまとめていけば問題ないと思います。

例えば当ブログの病理の染色では,「銀を用いた染色」,「多糖類を対象とする染色」のようにまとめています。このまとめ方は最初からできたのではなく,過去問を解いていってある程度こんな風にまとめられるという感触が得られてからまとめました。このように大まかにまとめると,それだけで類似問題が過去問を通して数問は見つかるはずです。

赤シートを用いた暗記ですが,もちろん有効です!この場合は,自身で表やリストを作ってまとめていくといいと思います。当ブログでも解説は基本的に表を用いていますので,そちらを使っていただいても大丈夫です!

まとめると,「過去問を解く」→「似た問題を探す」→「その問題ごとに自分が解ける解説(表やリスト)を作る」→「赤シートで隠して覚える」→「問題が間違いなく解けるか確かめる」といった感じです。

※この時に,似た問題がほとんどないような問題は基本的に解けなくても大丈夫です。対策が簡単な問題であれば対策しておく程度で十分です。

何より時間があることが大きなアドバンテージですので,今からなら余裕で本番は7~8割取れます!長文になってしまいましたが,参考になれば幸いです。頑張ってください!

国試まであと2日となりました、

たくさん試験勉強では大変お世話になりました!!!!!

頑張ってきます!!!!

コメントありがとうございます!

頑張ってください!!応援しております!