第69回臨床検査技師国家試験(PM61~80)の解説です。

第69回臨技国試のPM問61~80の解説です。

難易度は主観で1~10の10段階でつけています。

1:超簡単

2~3:簡単

4~5:普通

6~7:やや難問

8~9:難問

10:超難問

第69回臨技国試についてをまとめたページもありますので,まだ見ていない方はぜひそちらもご参照ください。

問題の出典:厚生労働省ホームページ 第69回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午後問題(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp230524-07b_01.pdf)

臨床血液学(PM59~67)

PM 問61

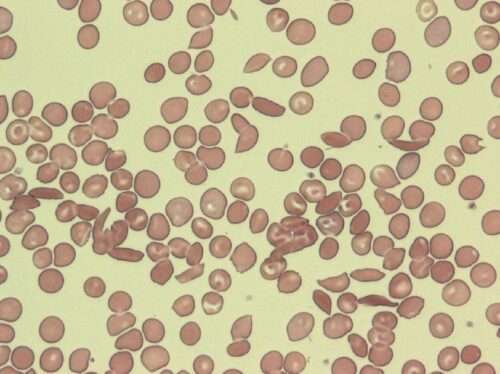

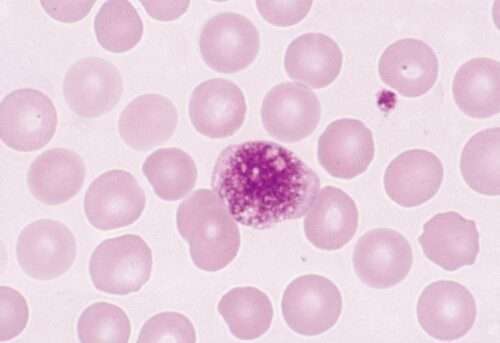

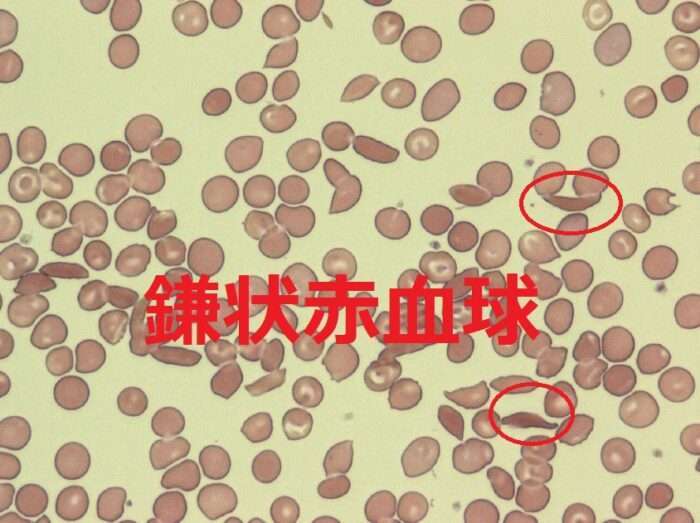

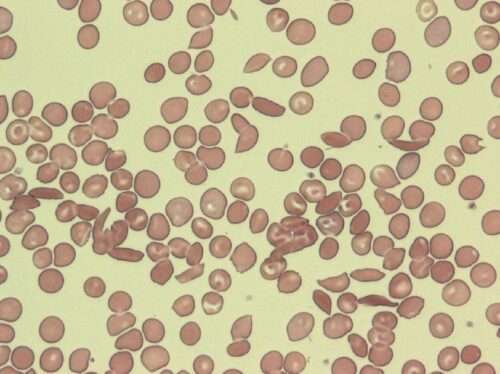

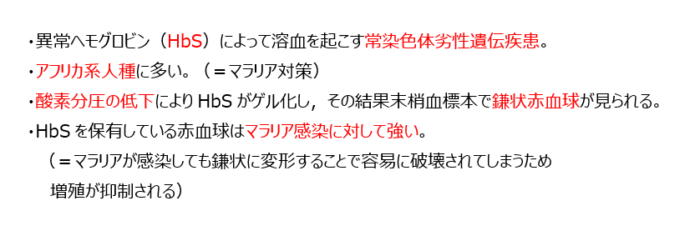

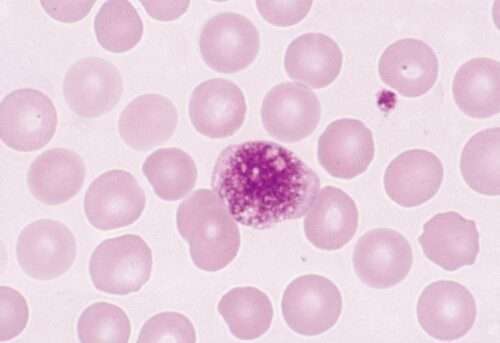

32歳の男性。アフリカ系アメリカ人。貧血の精査で採血した末梢血のMay-Giemsa染色標本を示す。この疾患について誤っているのはどれか。(難易度:5/10)

出典:厚生労働省ホームページ 第69回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午後問題別冊(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp230524-07b_02.pdf)

1.遺伝性疾患である。

2.赤血球は高酸素状態で変形する。

3.マラリア感染に対して耐性がある。

4.変形した赤血球は柔軟性が低下する。

5.赤血球にヘモグロビンSが含まれる。

解答:2

問題文と画像から疾患がピンとくるかどうかがキーとなる問題。

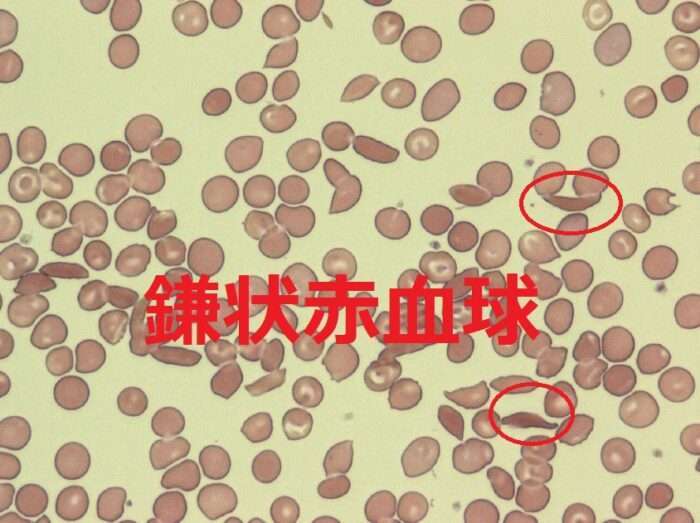

画像では鎌状赤血球と呼ばれる赤血球が出現しています。

出典:厚生労働省ホームページ 第69回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午後問題別冊を一部改変(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp230524-07b_02.pdf)

<鎌状赤血球症>

2.正しい。

1・3~5.誤り。

PM 問62

放射線の影響を最も受けにくいのはどれか。(難易度:7/10)

1.単球

2.好酸球

3.好中球

4.赤血球

5.リンパ球

解答:4

放射線はDNAの損傷を引き起こします。DNAは核内にあるため,もともと核のない赤血球はその影響を受けにくいと言えます。

1~3・5.誤り。

4.正しい。

PM 問63

染色体異常とそれに伴う融合遺伝子との組み合わせで正しいのはどれか。(難易度:5/10)

1.t(8;21)(q22;q22)=CBFB-MYH11

2.t(9;11)(p21.3;q23.3)=PML-RARA

3.t(9;22)(q34;q11.2)=BCR-ABL1

4.t(15;17)(q22;q12)=KMT2A-MLLT3(MLL-AF9)

5.inv(16)(p13;1q22)=RUNX1-RUNX1T1

解答:3

造血器腫瘍の染色体/遺伝子異常は66am11で解説してあります。

3.正しい。

1・2・4・5.誤り。

PM 問64

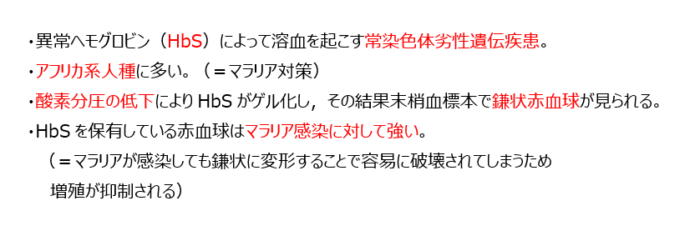

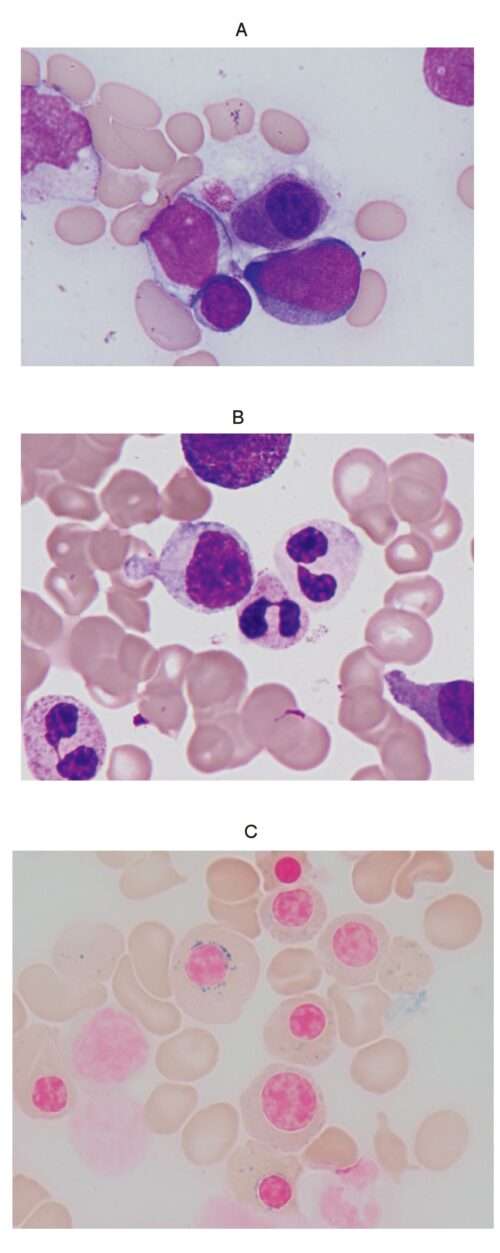

67歳の男性。汎血球減少症の精査のため骨髄検査を行った。骨髄穿刺液のMay-Giemsa染色標本(A・B)および鉄染色標本(C)を示す。最も考えられるのはどれか。(難易度:5/10)

出典:厚生労働省ホームページ 第69回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午後問題別冊(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp230524-07b_02.pdf)

1.癌の骨髄転移

2.多発性骨髄腫

3.巨赤芽球性貧血

4.再生不良性貧血

5.骨髄異形成症候群

解答:5

画像では低顆粒好中球,偽Pelger異常,環状鉄芽球などが出現しています。これらが同時に出現する疾患は骨髄異形成症候群(MDS)です。

白血球の形態異常に関しては以下の記事を参照。

1~4.誤り。

5.正しい。

PM 問65

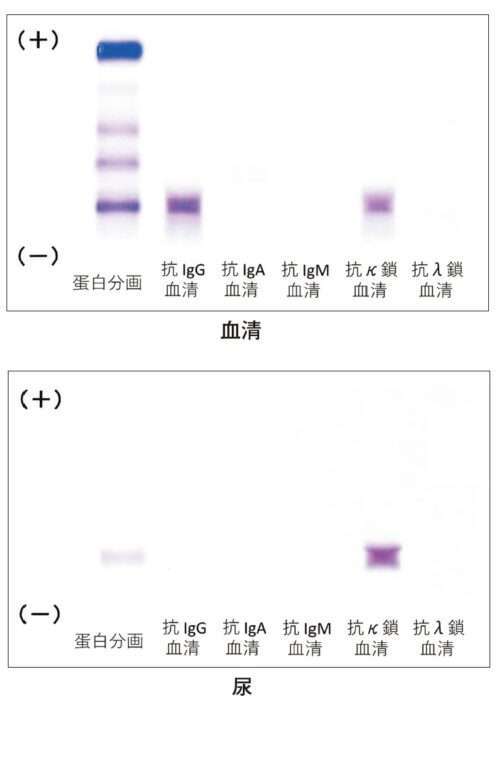

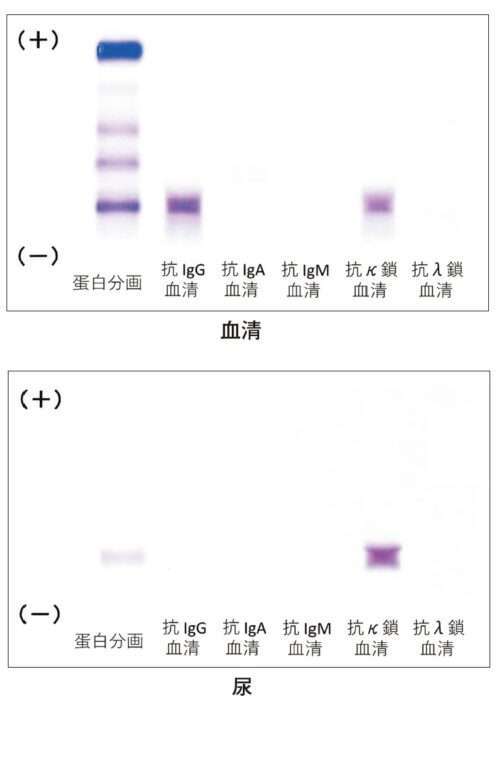

79歳の女性。貧血と腰椎の溶骨性病変を指摘されて受診した。血清と尿の免疫固定法による蛋白電気泳動の結果を示す。考えられるのはどれか。(難易度:4/10)

出典:厚生労働省ホームページ 第69回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午後問題別冊(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp230524-07b_02.pdf)

1.骨肉腫

2.骨髄線維症

3.多発性骨髄腫

4.大顆粒リンパ球性白血病

5.原発性マクログロブリン血症

解答:3

血清でIgG-κ型のM蛋白が出現しており,尿ではκ型のBence Jones蛋白(BJP)が出現していることから,多発性骨髄腫を推定できます。

3.正しい。

1・2・4・5.誤り。

PM 問66

末梢血のMay-Giemsa染色標本を示す。最も考えられるのはどれか。(難易度:3/10)

出典:厚生労働省ホームページ 第69回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午後問題別冊(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp230524-07b_02.pdf)

1.血小板無力症

2.von Willebrand病

3.Bernard-Soulier症候群

4.Wiskott-Aldrich症候群

5.Schönlein-Henoch紫斑病

解答:3

画像では巨大血小板が出現しています。選択肢のうち,巨大血小板が出現する疾患はBernard-Soulier症候群だけです。

巨大血小板に関する問題もよく出るため,形態と合わせて覚えておきましょう!

1・2・4・5.誤り。

3.正しい。

PM 問67

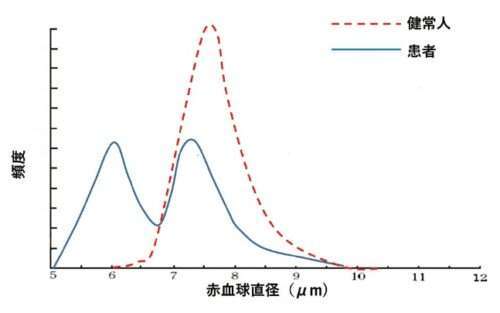

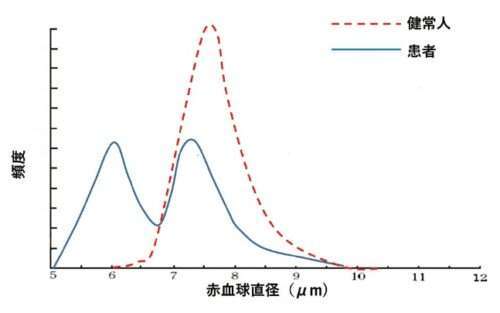

MCVが正常である患者の赤血球の大きさを測定し,健常人と比較した成績を示す。考えられるのはどれか。(難易度:5/10)

出典:厚生労働省ホームページ 第69回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午後問題別冊(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp230524-07b_02.pdf)

1.腎性貧血

2.サラセミア

3.鉄欠乏性貧血

4.再生不良性貧血

5.遺伝性球状赤血球症

解答:5

知らないとやや難しい問題。

このように,赤血球の直径(≒MCV)を横軸に,赤血球の割合(出現頻度)を縦軸に取ったグラフをPrice-Jones曲線といいます。

通常は正球性であれば赤点線のような曲線を示しますが,遺伝性球状赤血球症はPrice-Jones曲線が左方移動し,二峰性になるのが特徴です。

1~4.誤り。

5.正しい。

臨床微生物学(PM68~78)

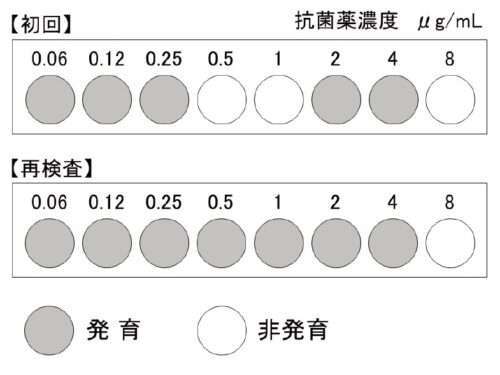

PM 問68

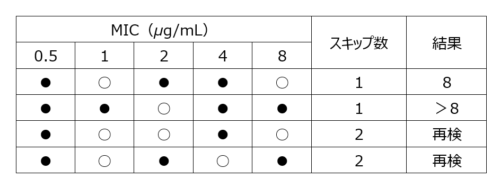

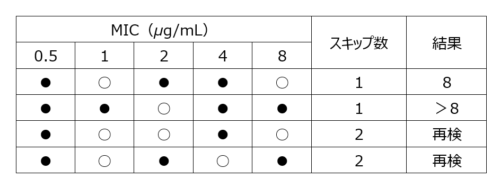

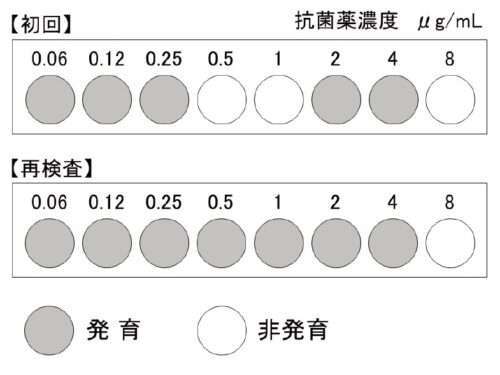

薬剤感受性検査でスキップ現象が認められたため再検査を行った。初回と再検査の微量液体希釈法の結果を示す。最小発育阻止濃度(MIC値)[μg/mL]はどれか。(難易度:4/10)

出典:厚生労働省ホームページ 第69回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午後問題別冊(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp230524-07b_02.pdf)

1.0.5

2.1

3.4

4.8

5.>8

解答:4

薬剤感受性検査で,「発育あり-発育なし-発育あり」のように,発育ありの間に発育なしがある現象をスキップといいます。スキップが1つの場合は発育ありとしてもいいのですが,スキップが2つ以上ある場合は再検査が必要となります。

例)●:発育あり ○:発育なし

今回も初回はスキップ数が2のため再検が必要です。

再検査では4まで発育していて,8では発育が認められないことから,最小の発育を阻止した濃度(MIC)は8となります。

なお,もし0.06(=薬剤感受性検査で用いた最小濃度)でも発育が認められなければ,MICは≦0.06となります。(<0.06ではない点に注意!)

逆に,8(=薬剤感受性検査で用いた最大濃度)でも発育が認められれば,MICは>8となります。(≧8ではない点に注意!)

このMICの表記方法も重要だから,間違えないように覚えておこう!

1~3・5.誤り。

4.正しい。

PM 問69

初尿を用いて検索を行うのはどれか。(難易度:6/10)

1.Candida albicans

2.Escherichia coli

3.Neisseria gonorrhoeae

4.Pseudomonas aeruginosa

5.Streptococcus agalactiae

解答:3

やや難しい問題。

通常,尿の検査には,尿道口に付着している常在菌や汚染菌の混入を防ぐため中間尿の採取が求められます。ただ,Neisseria gonorrhoeaeは尿道炎を起こした際尿道分泌物に含まれているため,初尿採取をする必要があります。

1・2・4・5.誤り。

3.正しい。

PM 問70

ブドウ糖発酵菌はどれか。2つ選べ。(難易度:4/10)

1.Aeromonas hydrophila

2.Burkholderia cepacia

3.Pseudomonas aeruginosa

4.Stenotrophomonas maltophilia

5.Yersinia pestis

解答:1・5

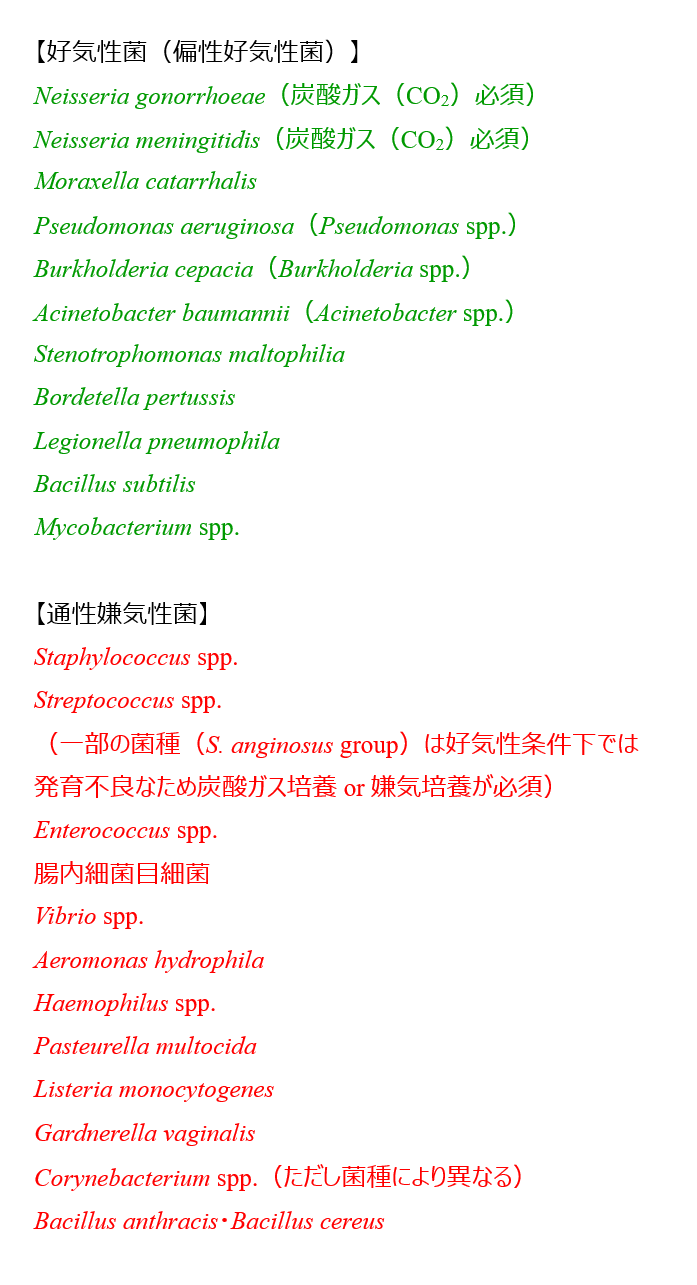

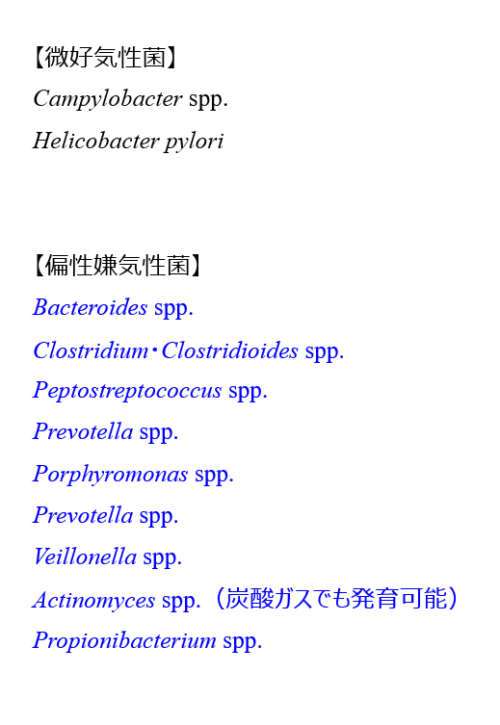

発酵とは嫌気的(酸素を利用しない方法)な糖の分解のことなので,「ブドウ糖を発酵できる=好気性菌(偏性好気性菌)ではない」ということです。

よって,好気性菌を消去していけば答えに辿り着けます。

染色性と合わせて,ここは覚えるのがかなり辛い部分。少しずつ頑張って覚えよう。

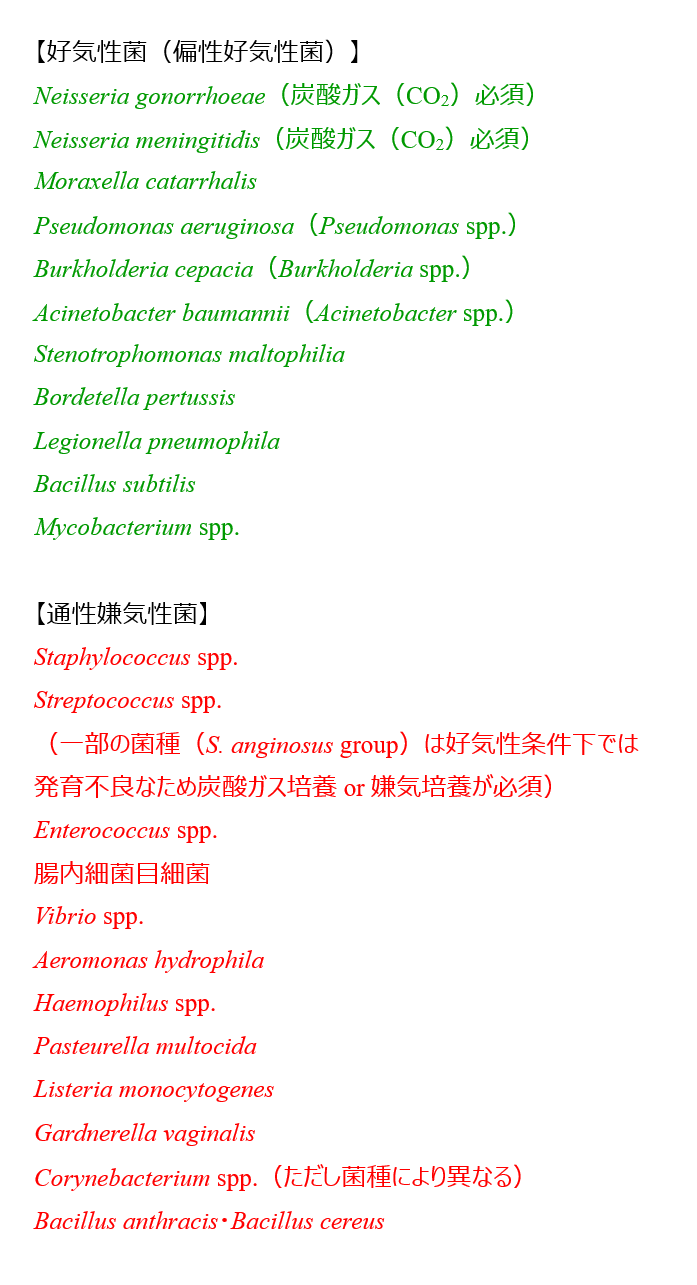

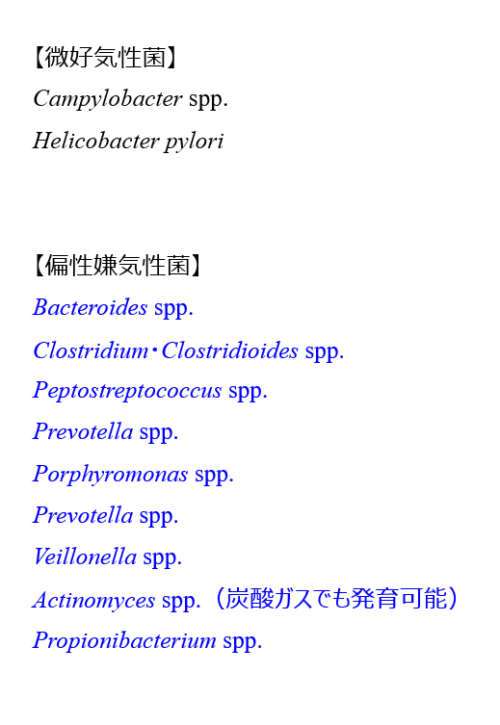

<酸素要求性>

1・5.正しい。どちらも通性嫌気性菌で,ブドウ糖を発酵します。

2~4.誤り。いずれもブドウ糖非発酵Gram陰性桿菌の代表的な菌種です。

PM 問71

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhiについて正しいのはどれか。2つ選べ。(難易度:5/10)

1.乳糖を分解する。

2.インドールテストが陰性である。

3.リジン脱炭酸試験が陽性である。

4.オキシダーゼテストが陽性である。

5.TSI寒天培地でブドウ糖からのガスを産生する。

解答:2・3

腸内細菌目細菌のページがありますので,こちらを参照。

1・4・5.誤り。

2・3.正しい。

PM 問72

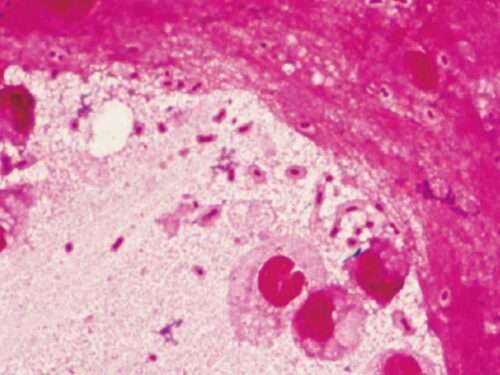

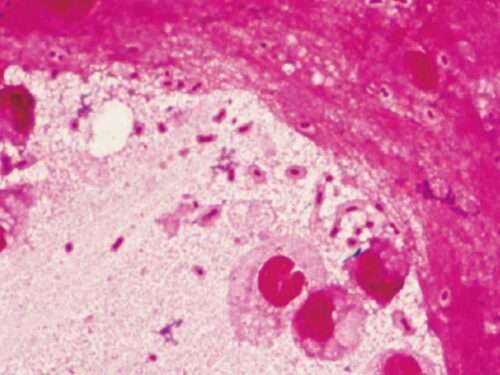

肺炎が疑われた患者の喀痰のGram染色標本を示す。分離菌はブドウ糖を発酵し,オキシダーゼ試験と運動性は陰性であった。考えられるのはどれか。(難易度:4/10)

出典:厚生労働省ホームページ 第69回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午後問題別冊(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp230524-07b_02.pdf)

1.Acinetobacter baumannii

2.Klebsiella pneumoniae

3.Mycoplasma pneumoniae

4.Pseudomonas aeruginosa

5.Streptococcus pneumoniae

解答:2

画像ではGram陰性桿菌が認められます。この時点で3と5は即消去です。

- Gram陰性桿菌(球菌様に見えることもあり)

- Gram陰性桿菌

- Gram染色では染まらない(細胞壁を持たないため)

- Gram陰性桿菌

- Gram陽性球菌

残りは選択肢から考えます。とはいえ,ブドウ糖発酵の時点で1と4は消せますので,答えは2になります。(Klebsiella pneumoniaeであれば,オキシダーゼ陰性や運動性陰性という性状も矛盾しません)

ブドウ糖発酵については上述(PM70)しているのでそちらも参照。

なお,画像では菌の周囲がピンク色の物質で覆われていますが,これはムコイド型菌の特徴になります。

Klebsiella pneumoniaeやPseudomonas aeruginosaのムコイド型の場合はこのような染色像になります。

※Klebsiella pneumoniaeは通常,莢膜により菌体周囲が白く抜ける像となることが多いです。

1・3・5.誤り。

2.正しい。個別記事参照。

4.誤り。ムコイド型Pseudomonas aeruginosaも画像のような染色像を呈しますが,性状が問題文と一致しませんので誤りです。

PM 問73

真菌について正しいのはどれか。(難易度:4/10)

1.Aspergillus fumigatusは大分生子を形成する。

2.Candida glabrataは仮性菌糸を形成する。

3.Cryptococcus neoformansは厚膜胞子を形成する。

4.Exophiala dermatitidisは黒色コロニーを形成する。

5.Mucor属は菌糸に隔壁を形成する。

解答:4

昨年と異なり,今年はいつもの難易度に落ち着いた真菌の問題。これは正解したいですね。

真菌については以下の記事を参照。

また黒色真菌に関しては以下を参照。

1.誤り。大分生子を形成するのは皮膚糸状菌です。

2.誤り。Candida spp.のうち,C. glabrataのみ仮性菌糸を形成しない点に注意しましょう。

3.誤り。厚膜胞子を形成するのはCandida albicansです。

4.正しい。

3.誤り。接合菌(ムコール)は隔壁を形成しません。

PM 問74

検査が有用でないのはどれか。(難易度:5/10)

1.結核を疑う患者の喀痰抗酸菌培養検査

2.感染性心内膜炎を疑う患者の血液培養検査

3.尿路感染症を疑う患者の尿中レジオネラ抗原検査

4.クリプトコックス髄膜炎を疑う患者の髄液中グルクロノキシロマンナン抗原

5.抗菌薬関連下痢症を疑う患者の糞便中Clostridioides difficileトキシン抗原検査

解答:3

1・2・4・5.有用である。

3.有用でない。レジオネラは尿路感染の原因とは通常ならないため,検査として不適切です。尿路感染を疑うのであれば,尿培養や試験紙法による尿亜硝酸塩・白血球反応が検査として有用です。

PM 問75

蛋白合成阻害薬はどれか。2つ選べ。(難易度:4/10)

1.アミカシン

2.ダプトマイシン

3.バンコマイシン

4.ミノサイクリン

5.シプロフロキサシン

解答:1・4

抗菌薬の問題はほぼ間違いなく出ます。必ず覚えておきましょう。

1・4.正しい。

2.誤り。細胞膜合成阻害です。

3.誤り。細胞壁合成阻害です。

5.誤り。核酸合成阻害です。

PM 問76

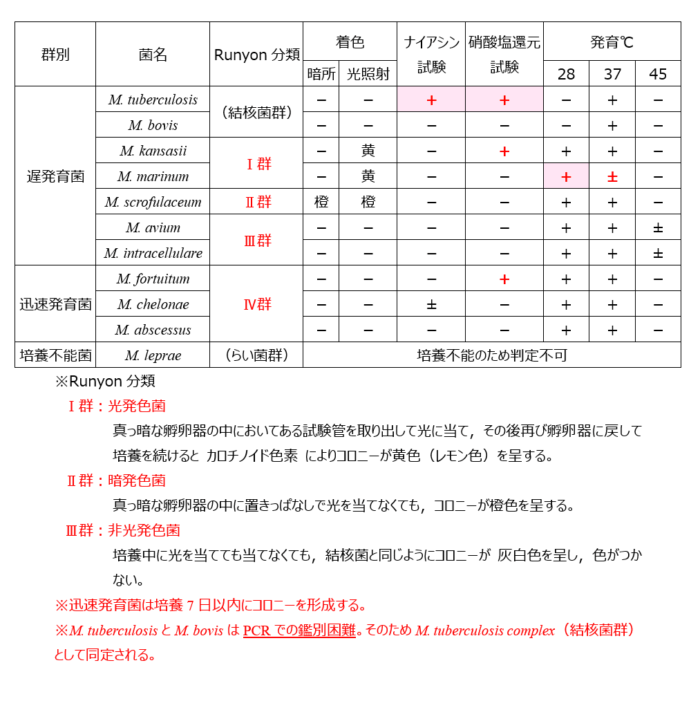

Mycobacterium属について正しいのはどれか。(難易度:4/10)

1.M. lepraeは小川培地で発育する。

2.M. aviumは硝酸塩還元試験陽性である。

3.M. marinumの至適発育温度は37℃である。

4.M. fortuitumは培養7日目には肉眼的に観察できる。

5.M. tuberculosisとM. bovisは市販の結核菌検出用PCR試薬で鑑別できる。

解答:4

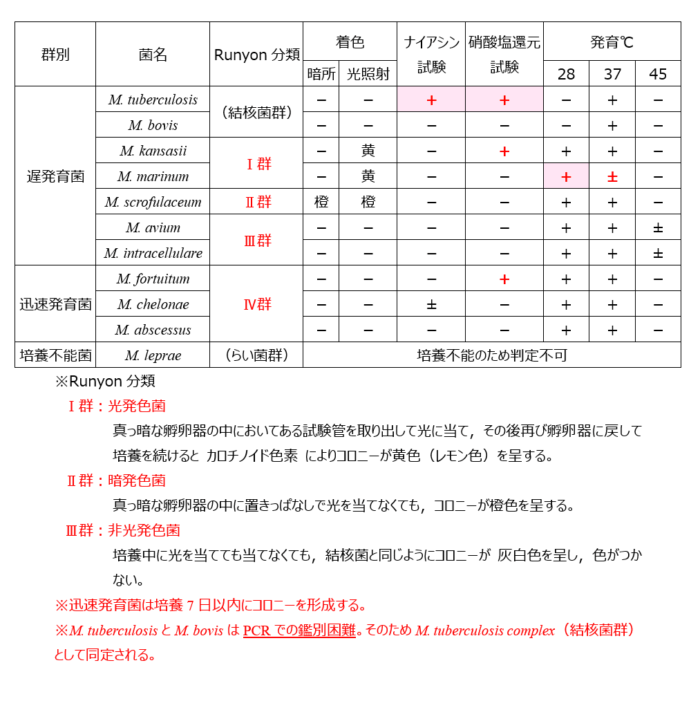

Mycobacterium spp.の基本的な問題。

<Mycobacterium spp.>

1~3・5.誤り。

4.正しい。

PM 問77

選択分離培地と目的菌の組み合わせで正しいのはどれか。2つ選べ。(難易度:4/10)

1.BBE寒天培地=Neisseria meningitidis

2.CCFA寒天培地=Bacteroides fragilis

3.CIN寒天培地=Yersinia enterocolitica

4.NAC寒天培地=Pseudomonas aeruginosa

5.Thayer-Martin寒天培地=Clostridioides difficile

解答:3・4

培地の問題は毎年必ず出題!絶対に落としたくないところです。

1・2・5.誤り。1:Bacteroides,2:Clostridioides difficile,5:Neisseriaの選択分離培地です。

3・4.正しい。

PM 問78

消毒用エタノールに対して抵抗性を示すのはどれか。(難易度:1/10)

1.B型肝炎ウイルス

2.インフルエンザウイルス

3.ノロウイルス

4.ヒト免疫不全ウイルス

5.ヘルペスウイルス

解答:3

この問題自体は一般の人でも解けるレベルの超簡単な問題です。ただ,これに満足せず,エンベロープを持たないウイルスをきっちり覚えたいところです。

3.正しい。

1・2・4・5.誤り。

臨床免疫学(PM79~89)

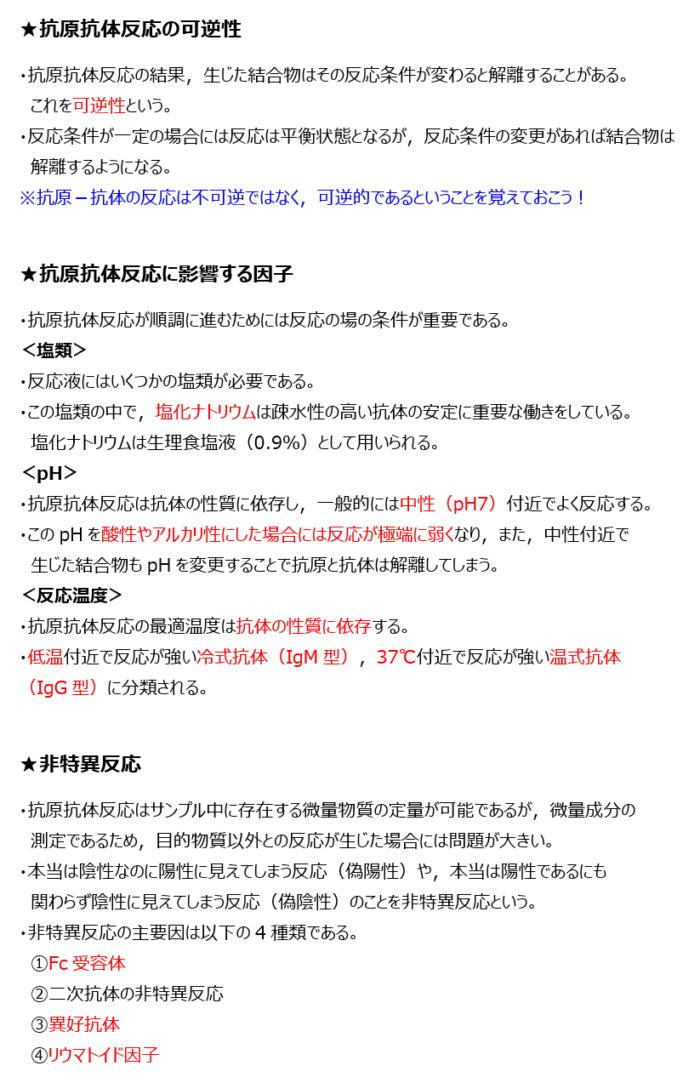

PM 問79

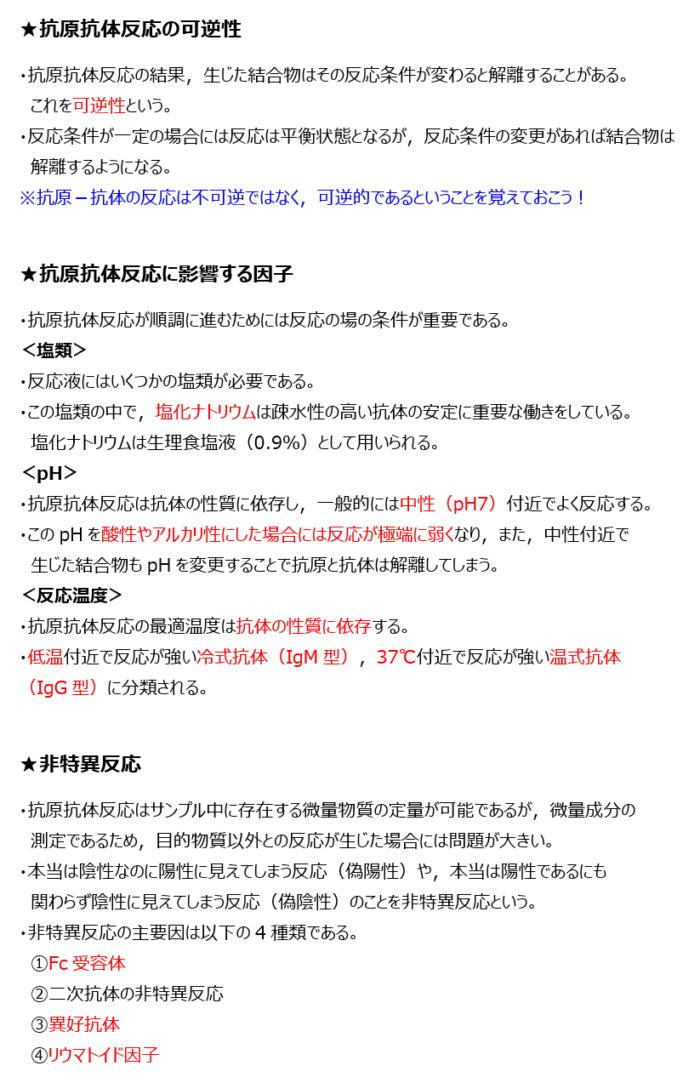

抗原抗体反応で正しいのはどれか。(難易度:6/10)

1.温度に影響されない。

2.非可逆的反応である。

3.非特異反応は起こらない。

4.地帯現象により偽陽性となる。

5.酸性にすると抗体は解離しやすくなる。

解答:5

抗原抗体反応に関する基礎的な問題。ただ,この内容自体が意外と対策しづらいため難易度はやや高めに。今後は以下の内容を覚えておけば対策可能!

<抗原抗体反応について>

1.誤り。抗体の種類により至適温度が異なります。

2.誤り。抗原抗体反応は可逆的です。

3.誤り。

4.誤り。プロゾーン現象とよばれるものです。これは抗原や抗体が過剰にあるために,抗原抗体反応が抑制される現象です。プロゾーンが起きると反応が抑制されるため偽陰性となります。

5.正しい。

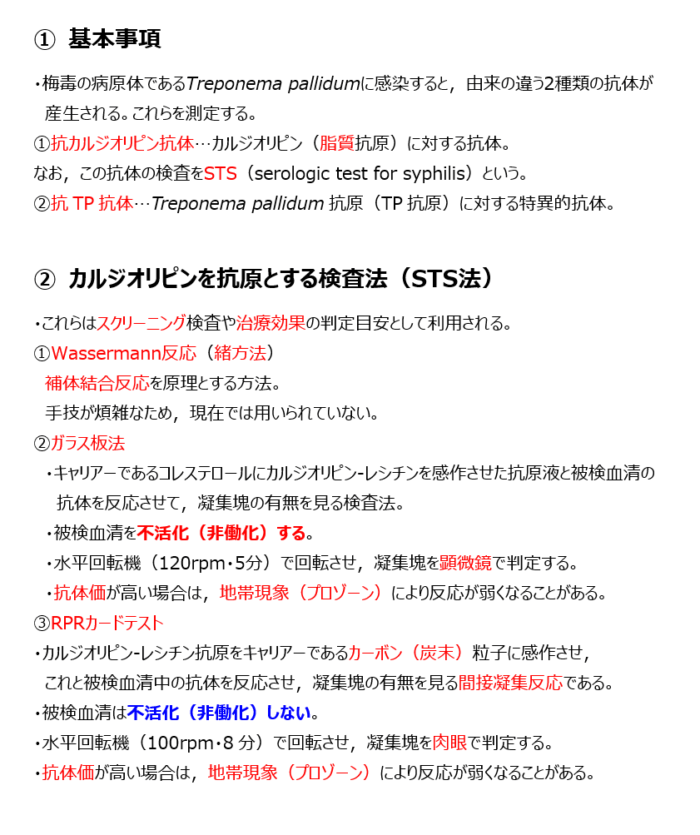

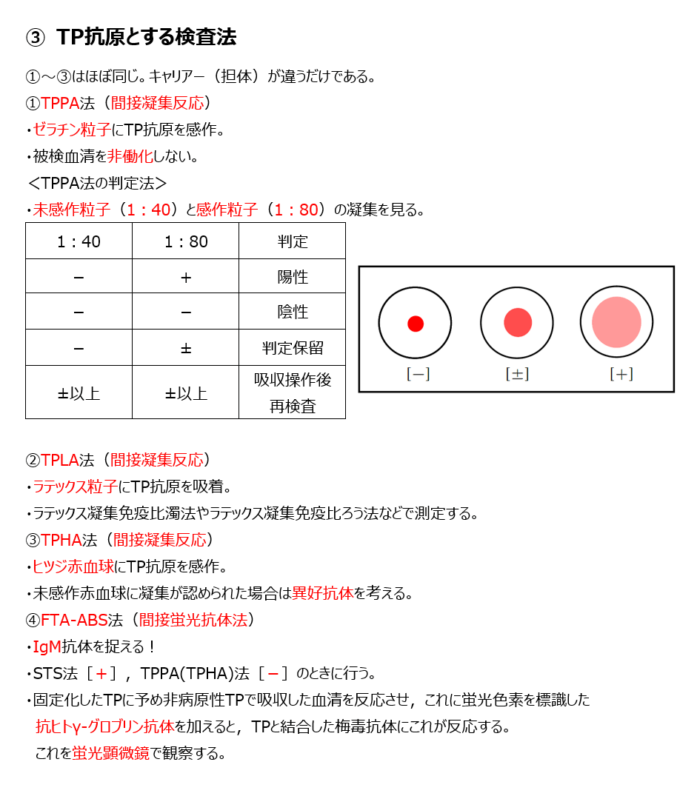

PM 問80

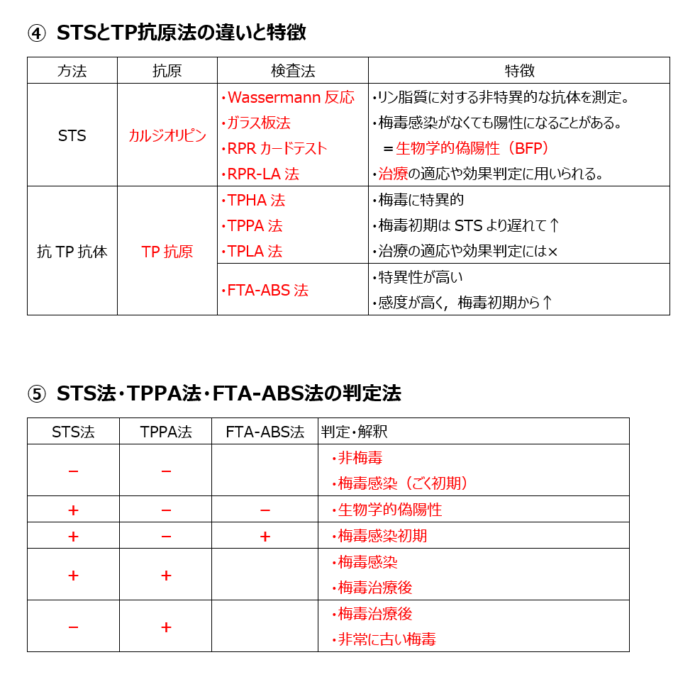

RPRカードテストについて正しいのはどれか。(難易度:5/10)

1.地帯現象は起こらない。

2.生物学的偽陽性は起こらない。

3.被検血清は不活化しなくてよい。

4.梅毒トレポネーマに特異的な抗体を検出する。

5.1分間に120回転の速さで5分間水平回転する。

解答:3

梅毒血清反応のRPRカードテストに関する問題。

RPRカードテストだけでなく,梅毒血清反応全般を押さえておきたいですね。

1.誤り。プロゾーン現象は起こります。

2.誤り。STS法なので生物学的偽陽性は起こり得ます。

3.正しい。ガラス板法と異なり,血清の不活化(非働化)は不要です。

4.誤り。

5.誤り。これはガラス板法の回転条件です。

他の問題の解説を見る

時間の都合上,まだ解説が完成していません!

完成まで今しばらくお待ちください。

第69回臨床検査技師国家試験解説(PM81~100)

第69回臨床検査技師国家試験(PM81~100)の解説です。

第69回臨床検査技師国家試験解説(PM41~60)

第69回臨床検査技師国家試験(PM41~60)の解説です。

第69回臨床検査技師国家試験を解いてみた

第69回臨床検査技師国家試験の問題を解いてみました!果たして結果は?

コメント