第65回臨床検査技師国家試験(AM1~20)の解説です。

第65回臨技国試のAM問1~20の解説です。

難易度は主観で1~10の10段階でつけています。

1:超簡単

2~3:簡単

4~5:普通

6~7:やや難問

8~9:難問

10:超難問

第65回臨技国試についてをまとめたページもありますので,まだ見ていない方はぜひそちらもご参照ください。

問題の出典:厚生労働省ホームページ 第65回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午前問題(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp190415-07a_01.pdf)

臨床検査総論(AM1~10)

AM 問1

解答:1・4

最初で早速変化球の問題が。

感染症法の4類と5類は数が多すぎるので,基本的に覚える必要はありません。

なので,余裕のある人は以下に示した分だけ覚えておくといいと思います。

4類感染症:A型肝炎・E型肝炎・エキノコックス症・狂犬病・ベクター媒介性感染症

5類感染症:覚える必要なし

蚊:マラリア・黄熱・ウエストナイル熱・デング熱・日本脳炎など

シラミ:発疹チフス・回帰熱など

マダニ:日本紅斑熱・ライム病・SFTS(重症熱性血小板減少症候群)

ツツガムシ:ツツガムシ病

1・4.正しい。4類感染症です。

2・3・5.いずれも5類感染症です。

AM 問2

解答:3

言葉の意味が何となく分かれば正解できると思います。

1:製品の品質管理に使われる管理図において,一定の品質を保証するために,各種測定値の平均値やそのばらつきなどが収まるべき上限または下限。

2:受容できるものと,受容できないものとを分ける基準(許容限界の逸脱はコントロールできていないことを意味します)。

3:正しい。ある分析方法によって検出できる,物質の最小の量または濃度。

5:ある分析法で目的物質の定量を行った場合に,定量検知が可能な最小値または濃度。

AM 問3

解答:1

過去問を勉強していれば難なく解けます。

- 比重

- 混濁

- pH

1.正しい。細菌増加により,アンモニアが生成され,pHが上昇します。

2.揮発により低下します。

3.細菌の代謝に使われるため低下します。

4.ビリルビン→ビリベルジンの酸化が起きるため低下します。

5.ウロビリノゲン→ウロビリンの酸化が起きるため低下します。

AM 問4

解答:5

尿検査において,出血部位を知りたい=出血場所が糸球体or糸球体外なのかを調べるということになります。(それ以上のことはわかりません)

なので,糸球体からの出血と,糸球体外からの出血の検査結果に相違が出る検査を選べばOKということになります。

| 検査 | 糸球体からの出血 | 糸球体外からの出血 |

| 潜血反応 | + | + |

| ジアゾ反応 | - | - |

| 塩化第二鉄反応 | - | - |

| ミオグロビン測定 | - | - |

| 変形赤血球 | + | - |

よって,5が答えとなります。

塩化第二鉄反応:フェニルケトン尿症の診断に用いられます。

変形赤血球:糸球体からの出血がある場合に出現。疾患としてはIgA腎症,糸球体腎炎,ループス腎炎などが考えられます。

AM 問5

解答:2

中間宿主と終宿主の大きな違いは,虫卵が排泄されるかどうかと覚えておけば問題ありません(糞線虫など一部例外あり)。

なので,まず虫卵がヒトから排泄される蟯虫(1)・横川吸虫(3)・日本海裂頭条虫(4)はその時点で除外(=ヒトが終宿主)。

迷うのがマラリア(2)とManson裂頭条虫(5)ですが,マラリアはヒトが中間宿主,ハマダラカが終宿主であるのに対し,Manson裂頭条虫はヒトが待機宿主となるため,2が正解となります。

| 寄生虫名 | 中間宿主 | 終宿主 |

| 蟯虫 | なし | ヒト |

| マラリア | ヒト | ハマダラカ |

| 横川吸虫 | 第1:カワニナ 第2:アユ・フナ | ヒト |

| 日本海裂頭条虫 | 第1:ケンミジンコ 第2:マス・サケ | ヒト |

| Manson裂頭条虫 | 第1:ケンミジンコ 第2:カエル・ヘビなど ※ヒトは待機宿主 | イヌ・ネコ |

AM 問6

解答:2・3 or 2・4 or 3・4

経皮感染する寄生虫は必ず覚えよう!

- 鉤虫(土壌・フィラリア型幼虫の感染)

- 糞線虫(土壌・フィラリア型幼虫の感染)

- 住血吸虫(水中・セルカリアの感染)

1.誤り。経口感染です。

2.正しい。刺咬感染(節足動物に刺される・咬まれることで感染)が主であり,刺される・咬まれる場所は多くが皮膚であるため,経皮感染といえます。

3.正しい。経皮感染です。

4.正しい。経皮感染です。

5.誤り。経口感染です。

AM 問7

解答:3

問題文が長々と書いてありますが,ポイントは何を食べたか。これで全て決まります。本問は加熱不十分の牛ステーキと書いてあるので,その時点で無鉤条虫(3)が答えとなります。

1・2.誤り。虫卵が含まれているキツネ等の糞で汚染された食品を食することで感染します。

3.正しい。加熱不十分の牛の肉を食べることによって感染します。

4.誤り。加熱不十分の豚の肉を食べることによって感染します。

5.誤り。加熱不十分のサケやマスなどを食べることによって感染します。

AM 問8

解答:2

1.正しい。が,覚える必要はありません。

2.誤り。セロファンテープ法が用いられるのは蟯虫と無鉤条虫です。

3.正しい。いわゆる便潜血検査のことです。

4.正しい。SudanⅢ染色は脂肪染色であり,脂肪吸収が不良となると,糞便中の脂肪成分が多くなるため,SudanⅢ染色陽性となります。

5.正しい。ホルマリン・エーテル法は集卵法の1つ(遠心沈殿法)であり,全ての虫卵と原虫のシストを回収することができます。(ただし,日本住血吸虫卵は×)

<虫卵検査法>

| 名称 | 説明 | 対象 | |

| 培養法 | 虫体そのものを培養する方法。 ※糞線虫は虫卵を排出しないのでこの方法でしか検出できない! | 糞線虫 鉤虫 | |

| セロファンテープ肛囲検査 | 肛囲付近に虫卵を生む寄生虫に有効。 | 蟯虫 無鉤条虫 | |

| 浮遊法 | 飽和食塩水浮遊法 | 虫卵の比重が小さく,かつ虫卵排出数が少ない寄生虫に有効。 | 鉤虫 |

| 蔗糖遠心(沈殿)浮遊法 | オーシスト検出に有効。 | クリプトスポリジウムなど | |

| 遠心沈殿法 | ホルマリン・エーテル(MGL)法 | 全ての虫卵と原虫のシストに有効。 (虫卵排出数が少ないもの) | 全虫卵(日本住血吸虫除く) 原虫シスト |

| AMSⅢ法 | 全ての虫卵に有効。 (虫卵排出数が少ないもの) | 全虫卵 | |

| 直接塗抹法 | 虫卵排出数が多い寄生虫に有効。 | 回虫 日本海裂頭条虫 | |

※表はスクロールできます。

AM 問9

解答:4

研究等で遺伝子検査を実際に行っている人であれば簡単な問題かもしれませんが,大半の人はほとんど関わりがないはずなので,そういう人にとっては難問です(汗)

今後出題頻度が高くなってくると思われるため,できれば対策しておきたいところです。

AM 問10

解答:2

前問に続きまたまた超難問。分染法の染め方まできっちり覚えている人はほとんどいないのではないのでしょうか。

もちろん,この問題も正答できなくても問題ありませんが……。

2.誤り。G分染法はヘテロクロマチン領域が濃く染まり,ユークロマチン領域は淡く染まります。

臨床検査医学総論(AM11~15)

AM 問11

解答:1

まずはSIADHの基本について。

- ADH(バソプレッシン)の分泌量↑

- ADHの作用により排尿↓,循環血液量↑

- 循環血液量↑により,Naが薄められるためNa濃度↓

1.誤り。ADHの過剰分泌,ないしは過剰作用によって腎臓における水の再吸収が亢進し,循環血液量(正確には細胞外液量)が増加します。そのため,脱水は見られません。

2.正しい。低Na血症および血漿浸透圧の低下があるにもかかわらず,尿浸透圧が比較的高いことがSIADHの特徴です。

3.正しい。低Na血症での意識障害や痙攣などの神経症状が出現します。

4.正しい。ADHの過剰分泌,ないしは過剰作用によって腎臓における水の再吸収が亢進し,循環血液量(正確には細胞外液量)が増加します。これにより,Naが薄められるため,低Na血症がみられます。

5.正しい。SIADHの原因としては以下のようなものがあります。(多いので覚える必要はありませんが……)

<脳神経系>

髄膜炎・脳炎・脳卒中(くも膜下出血,脳出血,脳梗塞)・脳腫瘍・Guillain-Barré症候群等

<肺疾患>

肺癌(特に小細胞癌など)・肺結核・肺アスペルギルス症・気管支喘息等

<薬剤性>

ビンクリスチン・カルバマゼピン・クロフィブラート等

AM 問12

解答:3

腎不全でみられる電解質異常は覚えておきましょう!

- カリウム(K)↑

- 無機リン(IP)↑

- マグネシウム(Mg)↑

- ナトリウム(Na)↓

- カルシウム(Ca)↓

1.誤り。腎機能低下によりビタミンDの活性化↓⇒腸管でのCa吸収↓⇒Ca↓。

2.誤り。体液過剰によりNaが薄められるためNa↓。

3.正しい。腎機能低下により排泄が障害されるためIP↑。

4.誤り。腎機能低下により排泄が障害されるためK↑。

5.誤り。腎機能低下により排泄が障害されるためMg↑。

AM 問13

解答:3・5

1.誤り。汎血球減少により血小板数↓。

2.誤り。汎血球減少により白血球数↓。

3.正しい。フェリチン,可溶性IL-2受容体(sIL-2R)の上昇は(発熱+血球減少という検査前情報を含めれば)診断的な情報といえます。

4.誤り。低フィブリノゲン血症がみられます。

5.正しい。高トリグリセライド血症がみられます。

AM 問14

解答:5

動脈血ガス分析の基準値と,アシドーシス・アルカローシスの分類は65am22で解説しています。

pH↓,PaCO2↓,HCO3-↓の検査所見から代謝性アシドーシスを想起するのは容易。その時点で選択肢は尿細管性アシドーシス(3)と糖尿病性ケトアシドーシス(5)の2択になります。

ここで二の矢がないと詰むのですが,継続手となるのがアニオンギャップです。

AG=Na+-(Cl-+HCO3-)=138-(102+13)=23mEq/Lとなり,これはAG増加であるため,正解は5となります。

(3はAG正常)

体内の陽イオンと陰イオンの差を表します。

AG=Na+-(Cl-+HCO3-)で算出でき,基準値は10~14mEq/Lです。

アニオンギャップは代謝性アシドーシスの鑑別診断に有用となります。

1.誤り。この情報だけで心不全を想起するには無理があります。PaO2の情報が欲しいです。

2.誤り。間質性肺炎=拘束性換気障害であるため,呼吸性アルカローシスの病態を呈します。本問はpH7.32からアルカローシスは考えられません。

3.誤り。代謝性アシドーシスであることは血ガスの所見と合致しますが,アニオンギャップが増加していることから否定できます。

4.誤り。原発性アルドステロン症はNa↑・K↓の電解質異常が出現します。K↓により,細胞内に多く存在するKが細胞外へと移行します。このままでは電荷のバランスが崩れてしまうため,Kを細胞外へ出す代わりに,細胞内にH+を取り込みます。結果,細胞外のH+が低下し,pHが上昇して代謝性アルカローシスを呈します。本問はpH7.32からアルカローシスは考えられません。

5.正しい。代謝性アシドーシスであること,そして,アニオンギャップが増加していることから,選択肢の中では糖尿病性ケトアシドーシスが最も考えられます。

AM 問15

解答:3

Friedewaldの計算式さえ覚えておけば難なく解けます。

LDL-cho=T-cho-HDL-cho-TG/5

※単位はいずれもmg/dL

T-cho:総コレステロール

TG:トリグリセリド(中性脂肪)

問題文より,LDL=350-49-105/5=301-21=280mg/dLとなるため,3が正解となります。

臨床生理学(AM16~28)

AM 問16

解答:4

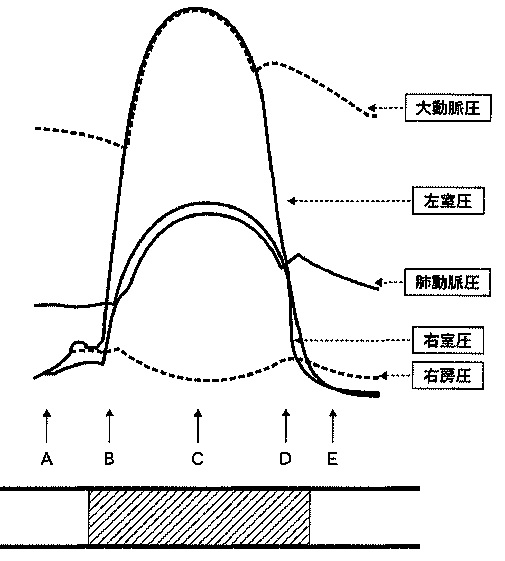

心周期の曲線を思い出せれば解答は容易です。

出典:厚生労働省ホームページ 第56回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午前問題別冊(https://www.mhlw.go.jp/topics/2010/04/dl/tp_siken_56_rinken_02.pdf)

曲線より,最も大きな弧を描くのは左室圧であるため,4が正解となります。

※大動脈圧と迷うかもしれませんが,大動脈圧は拡張末期でも70〜80mmHg程度あることが分かれば,大きく変化するのは左室圧とわかります。

AM 問17

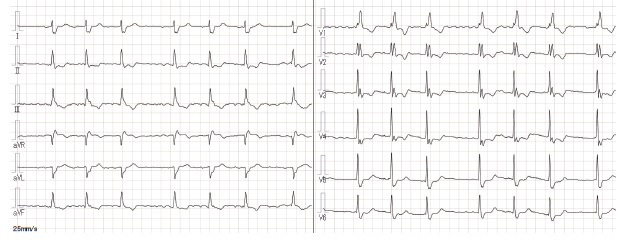

解答:3・5

1.誤り。洞停止ではP波がみられ,P-P間隔が2s以上に延長します。

2.誤り。VTでは幅広いQRS波が3拍以上みられます。

3.正しい。P波が消失して細動波(f波)が出現し,さらにR-R間隔が不整であることからAfが考えられます。

4.誤り。洞不整脈ではP波がみられ,P-P間隔が0.16s以上変動します

5.正しい。V1やV2誘導でQRS幅↑・rsR’パターンが認められ,V5・V6誘導で幅広いS波が出現していることから,cRBBBが考えられます。

AM 問18

解答:1・5

1.正しい。不安定狭心症や急性心筋梗塞,重症大動脈弁疾患に罹患している患者に対して運動負荷を行うと,重篤な結果を招く可能性が高いため,運動負荷試験は禁忌。

2.誤り。Masterの2階段では年齢,性別,体重から負荷量を求めます。身長を用いるのは予測肺活量の算出です。

3.誤り。トレッドミルではSpO2は測定しません。心電図と血圧を記録します。

4.誤り。最大予測心拍数は220−年齢です。この値にさらに0.85〜0.90を掛けたものが目標心拍数です。

5.正しい。逆に血圧が収縮期250mmHg and/or 拡張期120mmHgとなった場合も中止します。

AM 問19

解答:3・5

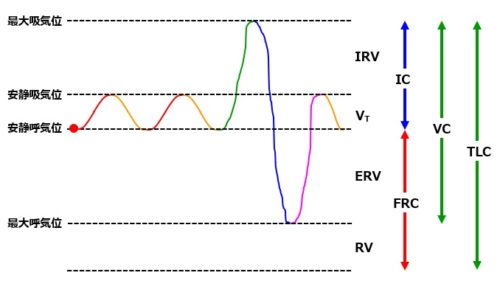

ALSでは,呼吸機能検査結果としてIRV(予備吸気量)・ERV(予備呼気量)の低下,およびRV(残気量)の増加が認められます。ただし,FRC(機能的残気量)の変化は認められません。また,IRV・ERVの低下により,VC(肺活量)の低下も見られます。

- 予備吸気量(IRV)↓

- 予備呼気量(ERV)↓

- 残気量(RV)↑

- 機能的残気量(FRC)→

- 肺活量(VC)↓

1.誤り。1秒率に変化は見られません。

2.誤り。残気量は増加します。

3.正しい。肺活量は減少します。

4.誤り。残気量は増加しますが,代わりに予備呼気量が減少するため,結果的に機能的残気量に変化は見られません。

5.正しい?(ALSとDLCO↓の関係が不明)

AM 問20

解答:1

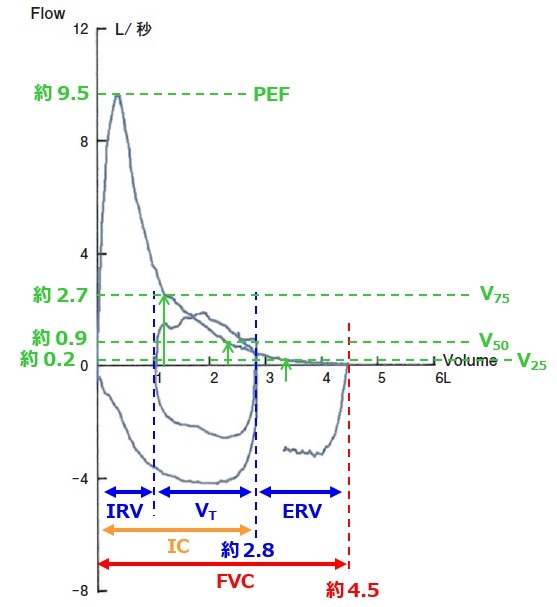

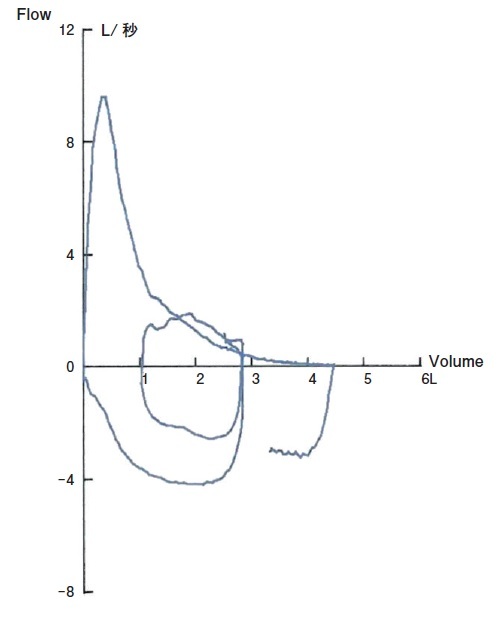

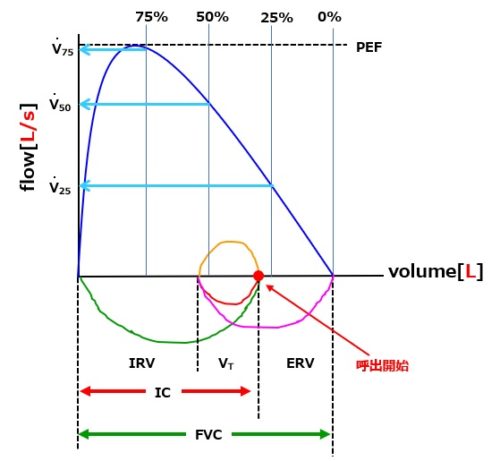

フローボリューム曲線が何を表しているのかは覚えておく必要があります。

肺気量分画と連動して覚えておけば覚えやすいです。

※フローボリューム曲線の色と肺気量分画の線の色は対応しています。

※以下の説明で出てくる「○」とは,フローボリューム曲線中心で描かれている〇(橙色と赤色で描かれた○)のことです。

- 1回換気量(VT):〇の左端から右端まで

- 予備吸気量(IRV):左端から〇の左端まで

- 予備呼気量(ERV):〇の右端から曲線の右側まで

- 最大吸気量(IC):IRVとVTを足した部分

- 残気量(RV)・機能的残気量(FRC)・全肺気量(TLC):

フローボリューム曲線からは算出できません! - 努力肺活量(FVC):IRVとVTとERVを足した部分(努力呼気曲線ではなく,通常のスパイロメトリーでは肺活量(VC)になります)

- ピークフロー(PEF):曲線縦軸の最大値(最大流速)

- V75・V50・V25:それぞれ,曲線の右側から75・50・25%左側に進んだときの縦軸の値(流速)

※V75・V50・V25について

説明だとわかりにくいですが,要は,努力肺活量の値から何%か減らしたときの,その時の呼気流速ということになります。

例えば,V25の場合は,努力肺活量が約4.5Lであるため,そこから25%減らしたとき,つまり,4.5×0.75=3.375Lのときの呼気流速(縦軸)を確認すればOKです。(努力肺活量の25%でない点に注意!)

以上の見方を参考に,それぞれの値を算出すると以下のようになります。

厚生労働省ホームページ 第65回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午前問題別冊(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp190415-07a_02.pdf)を加工して作成

1.誤り。V25は上図より約0.2L/sとなります。

2.正しい。V50は上図より約0.9L/sです。

3.正しい。最大吸気量(IC)は上図より約2.8Lです。

4.正しい。努力肺活量(FVC)は上図より約4.5Lです。

5.正しい。ピークフロー(PEF)は上図より約9.5L/sです。(あくまでも「約」であるため,この値に近ければ正しいと考えましょう)

他の問題の解説を見る

コメント

67回の解説をアップされる予定はありますか?

コメントありがとうございます。

もちろんその予定です!最近忙しくてまだ問題を解けていないので,早めに解いて解説記事を作ろうと思っています。

コメント失礼します。

現在、大学3年の春休み。来年からは大学4年。もうそろそろ本格的に勉強を開始せねばと思っていた時に本サイトを見つけました。

解説はとても分かりやすく、問題の難易度に関しても覚える項目の優先度を決めるための参考になります。

これからも活用させていただきます。

コメントありがとうございます!

参考にしていただいて光栄です!まだまだサイトの完成度は低いですが,皆さんのお役に立つような解説ページを頑張って作っていこうと思います。お互い頑張っていきましょう!

コメント失礼いたします。

自分は今大学4年生で、ちょうど国家試験の勉強中だったのですが、とてもわかりやすい解説で大変参考になりました!

残りの1週間気を緩めず勉強していきたいと思います!

コメントありがとうございます!

現在,リアルで結構忙しい状況で,なかなか更新できないのですが,皆さんの役に立てるような解説を少しずつ追加していこうと思います!